中学時代の同級生で、私が中国語を学び始めるきっかけになった友人、鍾小霞を訪ねて福建省に来ました。中学生のとき以来なので、実に20年ぶりの再会です。

空港には小霞と小霞のお父さん、そして親戚の子が迎えに来てくれました。

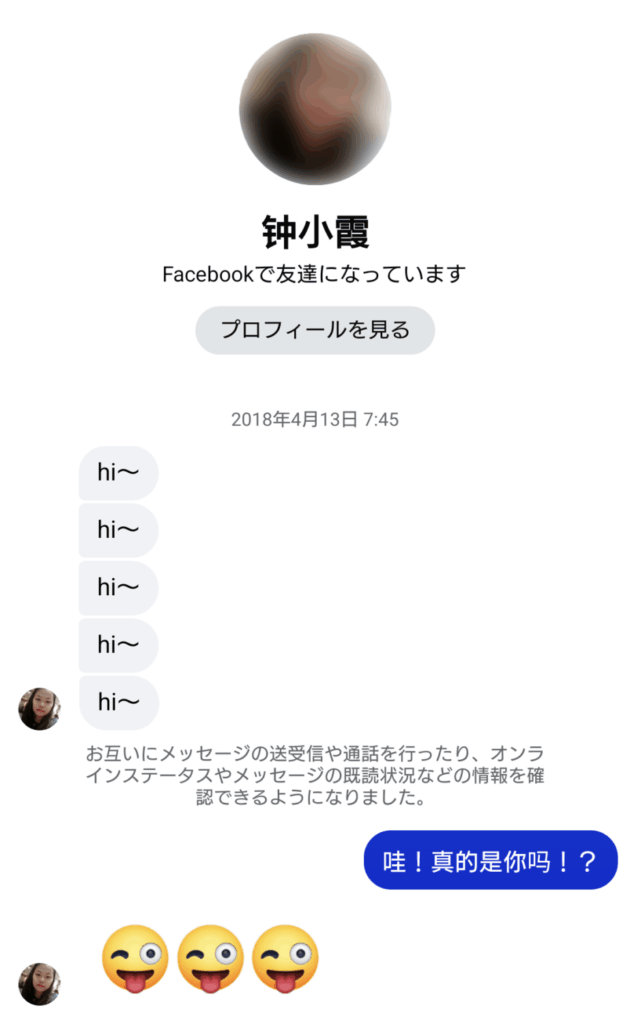

いろんな意味で彼女は全く変わっていませんでした(^^)。どんな風になっているんだろう、お淑やかで洗練された女性になっているのかしら……と思ったものの、いやはや中学時代のままです。ま、私だって中学時代から何も変わっていないんですから、人のことをアレコレ言えません。感動的な再会の瞬間を記録に残そうとムービーを撮りながら空港の到着ロビーに出ると、小霞はゲラゲラ笑って「撮らないでよ」と、カメラを壊さんばかりの勢いで奪い取ろうとします。そう言えば、中学時代もカメラを向けると怒られたなあ。

小霞の地元は福建省福州市福清市です。市の中に市があるのは日本人にとっては不思議に見えるかもしれません。福州市と福清市はどちらも「市」と付いていますが、違うものです。言ってみれば、福州市が「大きい市」(=地級市)で、福清市が「小さい市」(県級市)。日本で例えると大阪府の中に大阪市があるのと似ています。ただ福清市の人は自分を「福州人」ではなく「福清市」と呼ぶことが多いらしく、何かと違いが意識されるようです。日本でいうと横浜の人が「神奈川出身」ではなく「横浜出身」と言うのと同じ感じかもしれませんね。

福清市は地方都市という表現がぴったりの街です。高層ビルがいくつも建っているような街ではありませんが、通り沿いには小さな飲食店が何店舗も並んでいて、とても賑やかでした。

そして印象深かったのは夜になるとできる夜市です。夕方になると屋台が並び始め、片側2車線ある道路のうち、外側の1車線をつぶしてしまいます。加えて夜市で買い食いをする人たちが道にせり出してくるので車の渋滞ができていました。けれど車の運転手を含め、誰も気にしていないように見えるのは、ここで夜市が長年親しまれているからなのかもしれません。

串焼きやマーラータン、果物を使ってその場で作る絞りたてジュースなど、実にいろんな店が並んでいました。このガヤガヤした感じ、台湾で行った夜市を思い出します(^^)。福建省は台湾の対岸ですから、文化が似ているのかもしれません。

北京の場合、王府井などに並ぶ「観光屋台」を除いて屋台は基本的にみられなくなりました。私が留学していた頃はあったんですけどね。大学近くでは夜になると屋台が並び、燕京ビールを飲みながら羊肉の串焼きをよく食べました。友人たちとよく行きましたし、1人でもよく行きましたねえ。その後、衛生面が良くないとか首都の景観を悪くするとか、いろいろ言われて姿を消しました。

福清市の夜市は何だか古き良き中国を見たようで懐かしい気分になりました。ただ小霞曰く「若い人しか行かない」そうで、本人はあまり屋台では食べないんだそうです。

小霞のご両親は福清市にビルをお持ちでした。このビル、小霞のご両親が日本で頑張って稼いだお金で建てたんですよね。上層階は自宅として使い、その他のフロアは貸し出しているとのこと。自宅部分にはご両親に加えて親戚たちが住んでいて、小霞たちが一時帰国したときに寝泊まりできるようたくさんの部屋がありました。全室にトイレと洗面所が備わった豪華仕様です。ビルの1階にはお菓子や飲み物を売る商店が入っていて、ここの店員さんとは顔見知りのようでした。

福建省滞在2日目には小霞の親戚の方が車を運転し、福州市内に連れて行ってくれました。運転してくれたのは女性の方で、最初は「小霞の友人かしら」と思ったのですが、聞くと小霞のいとこのお連れ合いの方とのこと。日本人からすると少し遠縁に感じますが、親戚づきあいが濃い中国では珍しいことではありません。

福清市から福州市の中心部までは車で1時間強だったでしょうか。福州市は福建省の省都*1なだけあって、とても発展していました。街の至る所にガジュマルの木があるのが印象的でした。ガジュマルの木は中国語で“榕树”と言いますが、福州市は“榕城”という別名もあるんだそうです。

福州市では福建料理の店で昼食をいただきました。私は恥ずかしながら福建料理と聞いてもパッと思い浮かばないのですが、中国では八大料理に数えられているんだそうです。

私が知る数少ない福建料理のひとつ、焼きビーフンです。福建省発祥の料理で、ビーフンという言葉も福建省の方言に由来します。こちらのビーフンには海鮮がたくさん入っていて(海に面する福建省は海鮮を使った料理が多いのも特徴です)プリプリのエビや歯ごたえのあるイカなど、海鮮好きな私としては大変食べ応えがありました。

こちらの料理は“荔枝肉”、日本語に直訳すると「ライチ肉」です。料理名だけ見ると「ライチを使った料理かしら」と思ってしまいますが、実際には一切使われていないそうです。メインの素材の豚肉を形状も風味もライチに似せた料理……といった感じでしょうか。食べてみると確かに甘酸っぱくてライチを彷彿とさせます。日本人には「福建風酢豚」と説明したほうが分かりやすいかもしれません。ライチの生産地・福州では清の時代から伝わる代表的な料理です。

ほかにもいくつか料理を注文しましたが、福建料理、特に福州は甘味が特徴のようで、どれも甘い味付けでした。写真奥のスープは“酸辣汤”(サンラータン)ですが、これさえも甘い!北京でいただくのとずいぶん違う味がしました。

ちなみにこのとき食べたものではありませんが、私が今回の福建省滞在中にいただいた料理の中で一番おいしいと思ったのは“海鲜焖面”(海鮮燜麺)です。写真を撮らなかったのが悔やまれます。下の写真はWikipediaから引用したものです。

Hhaithait – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, リンクによる

海鮮の具材が入った麺料理で、福建省の中でも小霞の地元・福清市で食べられる料理です。なにがおいしいって、このスープがたまりません。牡蠣を始めとする海鮮の出汁がよくきいていて、とろとろ煮込まれたような濃厚さがあります。これを食べて思い出すのが、長崎ちゃんぽん。明らかに同じDNAが入っているのを感じます。

で、いざ調べてみると果たして長崎ちゃんぽんのルーツと言われているそうです。いやあ、中国で食べた麺料理では一番感動したかもしれません。私は蘭州牛肉麺好きですが、もしかしたらそれを上回っちゃうかも。それほど自分の好みにドンピシャな味でした。

福建省の滞在中、とにかく食事面ではずいぶん歓待してもらいました。特に滞在2日目の夜にはホテルのレストランの1室を貸し切り、小霞の親戚たち(厳密には旦那さん側の親戚だそうですが)が一堂に会して宴会を開いてくれました。総勢20人近くが集まり、テーブルには置ききれないほどの料理が並びました。

中国は伝統的に大家族主義の国で、親戚づきあいが盛んです。親戚関係を表す呼称も豊富で、例えば「いとこ」も中国語では父方か母方か、自分より年上か年下か、男か女かによって呼び方が全て違います。だもんで、いざ紹介されてもパッと分からないのが正直なところ(^^;)。

あと、もうひとつ私が困ったのは方言です。小霞の地元では「福清話」という方言が話されていて、親戚たちが集まるとたちまち会話が方言になります。私が使っているのは共通語(北京語)で、小霞たちが使う方言との間には外国語くらいの違いがあります。なので方言で話されてしまうと私はチンプンカンプン。もちろん皆さんは共通語も話すので、私と乾杯をするときは共通語で“同学干杯”(同級生君、乾杯)なんて言ってくれました。ただ、小霞の子どもたちの世代になると方言は使っていなかったかな。ただ聞き取りはできるようで、親戚のおじさんおばさんが方言で話しかけたら、それに共通語で返す――みたいな感じでした。

| *1 | 省の政府が所在する場所のことで、日本でいうところの「県庁所在地」です。 |

|---|

最近のコメント