私は中学生の頃に中国語を学び始めました。

岡山生まれ岡山育ちですが、中学時代は父親の仕事の関係で東京に住んでいました。国際都市・東京だけあって通っていた学校には韓国国籍の子、日本とフィリピンのハーフの子、黒人の子など、海外にルーツを持つ同級生がたくさんいました。

そんな中に中国人の子がいました。彼女は福建省出身で、鍾小霞という名前でした。入学当初の彼女は日本語が全く話せず、誰ともコミュニケーションが取れませんでした。授業は聴き取れないので肘を突いて窓の外をボーッと眺めているだけ。休み時間になっても会話する相手がいないので孤独に1人座っていた姿を覚えています。

このままではいけないということで、ある日、学校が通訳を手配しました。中年の中国人女性で、ホームルームの際には担任の先生が話す日本語をひたすら中国語に通訳していました。で、そのときの小霞が「うんうん」と頷きながら中国語を聞く姿が印象的でした。だって小霞はそれまで何も分からない「無」の世界にいたのに、通訳によって意思疎通できるようになったのです。当たり前ですが、私はそのことに衝撃を覚えました。

小霞はその通訳の方と日本語を学び始めました。当時、私たちの教室の隣には空き教室があり、そこで机を合わせて1対1で学んでいた姿を思い出します。小霞はみるみる日本語を覚え、半年も経つと簡単な内容なら日本語でやり取りできるようになりました。

そんな小霞の姿に刺激を受け、私は中国語を学んでみたいと思うようになりました。小遣いを貯め、1冊の学習本と1冊の辞書を買いました。それが2002年11月のことです。これで中国語が話せるようになるかしら――なんてワクワクしながら表紙をめくった気持ちは一生忘れないと思います。

それからというもの、小霞に対して中国語が通じるかどうか実践するのが私の日課となりました。ただ、肝心な小霞は私に対して中国語をあまり使おうとしてくれませんでした。日本語を学んでいるんだから日本語を使いたい!とか、確かそんな理由だったと思います。

小霞の日本語の上達スピードに比べて私の進歩は「後塵を拝する」といった感じでしたが、中国語を学ぶのは本当に楽しかったです。中国語を使って働けたらどんなに素敵だろう、将来は中国語の通訳者になってかつての小霞のように意思疎通に困っている人たちを助けてあげたいと思うようになったのもこの頃でした。

小霞には親友とも呼べる日本人の友人もできました。私たち3人は本当に仲が良かったです。放課後には遅くまでおしゃべりをしたし、週末にはよく一緒に遊びに出かけました。

けれど、数か月後に卒業を控えた中学3年生の12月、小霞は突然帰国しなければならなくなりました。ビザに問題が生じたのが原因で、それが判明した1週間後には出国するというくらい急な話でした。私はてっきり一緒に卒業できる、なんなら卒業後も仲良く交流し続けられると思っていたので、大変うろたえました。とても寂しくて、不意に涙が出てしまうほどでした。本当に寂しかったです。

帰国の前日、仲の良かった友人同士で小霞のお気に入りだった街・渋谷へ遊びに行きました。

小霞と行った最後の渋谷(2004年12月撮影)

渋谷公園通りにあるディズニーストアに行って小霞の中国の友人へお土産を買い、ケンタッキーフライドチキンで夕食をとりました。フライドチキンを食べながら「明日、何時に家を出るの?」と聞くと、小霞は「午前6時」と教えてくれました。そこで、その場にいた友人同士で顔を見合わせ、みんなで小霞の出発を見送ろうということで満場一致しました。

翌朝、私たちはまだ日も昇らないうちに小霞の自宅に向かいました。

見送りに行った朝(2004年12月撮影)

小霞は聞いていた午前6時になっても出てきません。15分経っても、やはり出てきません。小霞の父親は自宅近くでマッサージ店を経営していたので、そちらに見に行ってみました。店舗の入口はガラス戸になっていて店内が見えるのですが、無人で真っ暗でした。ケータイで店の電話番号にかけると、店内の固定電話がひたすら鳴るのが見えました。電話を取る人はいません。

結局、小霞には会えませんでした。おそらくですが、午前6時より早く出発したのでしょう。理由は分かりません。帰国の理由が理由だったので、本当は人知れずこっそり出国したかったのかもしれません。いずれにせよ、私と小霞はそれきりです。そして小霞は私の中で思い出の人となりました。

私は中学校を卒業し、地元の岡山に戻りました。高校に入学した後も私は中国語を学び続けました。高校1年生のときには初めて中国(上海)を訪れました。岡山の地元企業が企画した日中の高校生交流プロジェクトに参加し、上海の高校を訪れ現地の学生たちと交流したのです。私にとって、初めて小霞以外に知り合った中国の友人でした。また、高校2年生のときには中国語スピーチコンテストに参加しました。スピーチのテーマは小霞との思い出。手前味噌ですが最優秀賞をいただきました。この賞は私だけのものではなく、小霞と一緒に受賞したのだと今でも思っています。このときにもらった賞金を使い、高校3年生になる直前の春休みには母、祖母と中国旅行に行きました。人生で2回目の中国、その目的地は将来自分が働くことになる北京でした。

爾来、私は中国語への思いをより強くし、中国語の研究ができる大学に進学しました。そして在学中に1年間、北京に留学しました。留学中も私は小霞のことを忘れたことは一度たりともありません。なんなら「福建省に行ったら会えるだろうか」と考えたこともあります。けれど実現しませんでした。なんせ当時の私には何の手がかりもなかったのです。

大学卒業後、私は今の仕事に就職しました。初めての勤務地は香川県・高松市。仕事でたまーに中国語を使うこともあり、それがとても嬉しかったです。

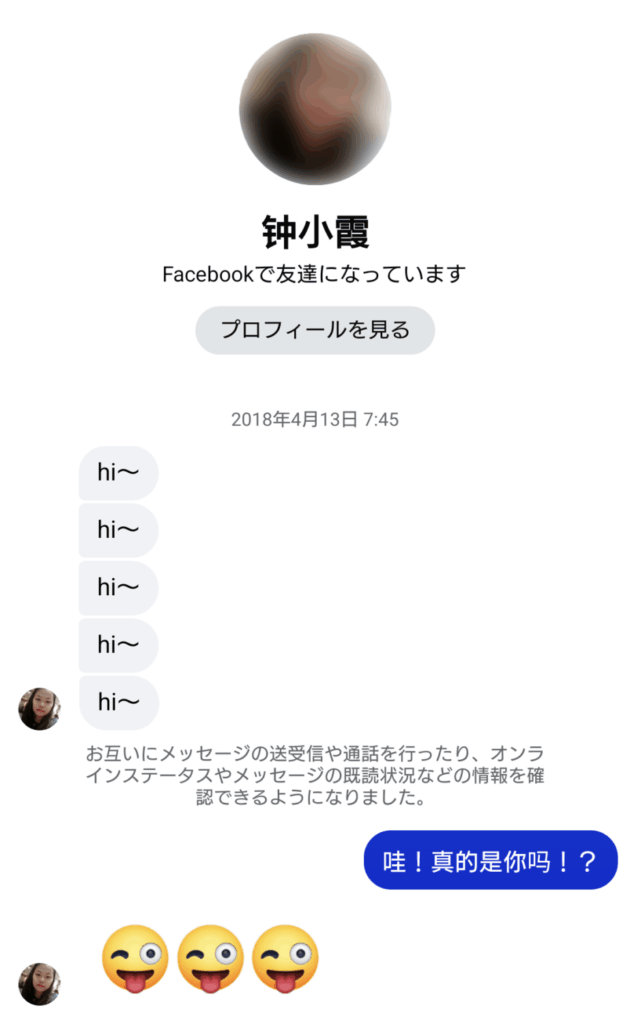

香川県での勤務も5年が経った2018年のある日、ふとスマートフォンの通知音が鳴りました。それも連続して何度も、です。見てみると鳴っていたのはFacebookのメッセンジャーで、「一体誰がこんなにたくさん送ってくるんだろう」と確認してみると、何と小霞からのメッセージでした。

私は思いがけない小霞との(オンラインではありますが)再会に驚き、嬉しく、また「本当にあの小霞なのか」という信じられない思いでいっぱいでした。私は中国語で“哇!真的是你吗!?”(ワア!本当に君なの!?)とメッセージを送りました。これに対し、小霞は“你中文还是那么好”(中国語が相変わらず上手ね)と返してくれました。20年ぶりの小霞とのやり取りです。

聞くと小霞は福建省にはおらず、なんと出稼ぎで南太平洋の島国「トンガ」に住んでいるとのこと。3人の子のママで、旦那さんとトンガで商店を営んでいるんだそうです。小霞の出身地、福建省は確かに昔から海外に出稼ぎに出る人が多い地域です。小霞が幼い頃に日本に住んでいたのも、両親が出稼ぎに来ていたからでした。しかし、またトンガに出稼ぎとは──儲けられるのか?なんて思ってしまいますが、すでに6年になると教えてくれました。

私に連絡をくれたのは、小霞がある日、同じく出稼ぎに来ている中国の友人と中学時代の話になったのがきっかけでした。小霞が「当時の友人と連絡を取りたいけど連絡先が分からない」と言うと、友人は「日本人はよくFacebookを使っているから、名前を検索したら見つかるんじゃないか」とアドバイスをくれたそうです。小霞はすぐさまFacebookをインストールして名前を検索したところ、私のアカウントを見つけた――そういう経緯でした。

久しぶりに連絡をとった小霞はすでに日本語を忘れていました。けれどやり取りは全く問題ありません――なぜなら私が中国語を話せるようになったからです。小霞が日本を発つ日の朝に見送りに行ったのに会えなかったこと、その後も私は中国語を学び続けて北京に留学したこと、今は中国と関係のある仕事に就いていること、とにかく話したいことが山ほどありました。こうして私たちは再び、連絡を取り合えるようになったのです。

その年の夏、私は東京に異動しました。新しい職場は中国に関する部署で、いよいよ中国語を使って仕事をするようになりました。そして2022年、私は北京に赴任します。小霞は相変わらずトンガに住んでいましたが、1年に1度は中国に帰国していました。中国で働く機会を得た今こそ、小霞に会えるチャンスではないか――ただ会えると思えば思うほど会えないもので、小霞の帰国の時期と私の仕事のタイミングが全く合いませんでした。何度か会えそうなチャンスはありましたが、結局会えないままズルズルと今に至ります。2025年、北京生活も3年目に入ると「このまま小霞に会えず帰国するのかな」と思うことが増えてきました。私が帰国してしまうと、わざわざ日本から小霞の一時帰国に合わせて中国に行くのはいよいよ難しくなると思います。

今、私は福建省に向かう飛行機に乗っています。小霞が7月上旬に一時帰国することになり、運良く私も夏休みをもらえて再会を果たせることになったのです。オンラインでやり取りをするようになって7年──互いの近況は知らせ合う仲になっていましたが、実際に再会するのは実に20年ぶりです。なんたって最後に小霞の顔を見たのは一緒に行ったあの渋谷のケンタッキーフライドチキンですから。

今の小霞は日本語を忘れ、中国語しか話せなくなっています。そういう意味では、中学校に入学した当初の小霞に戻ったと言えるかもしれません。けれど当時と違うのは、私が中国語を話せる点です。周りの人たちと何のやり取りもできず、寂しそうな顔をしていた小霞。あんなことにはりもうなりません。あなたをきっかけに学び始めた中国語は、これくらい話せるようになったんだよ──いつか小霞の前で披露したいと思ってきました。中学時代のあんなことこんなこと、卒業してからのあんなことこんなこと。中国語でいろんな思い出を語り合いたいと思います。

最近のコメント