私が中国語を学び始めたのは今から約20年前の2002年です。中学生だった当時、2か月分の小遣いを貯めて学習本と簡単な辞書を買ったのが始まりです。

当時、中国語を学ぶ上で毎週欠かさず視聴していたのがNHK中国語会話です。講師役は当時お茶の水女子大学で教鞭を執っていた相原茂先生、生徒役は北川えりさん、アシスタント役は京劇俳優であり画家としても活動していた盧思さんでした。今のNHK中国語会話と比べたら(そもそも今は『中国語!ナビ』という番組名なんですか)多少地味な構成だったかもしれませんが、相原先生の授業を盛り上げる様々なアイデアが面白くて、中国語にのめり込む大きなきっかけになりました。

ちなみに、この番組で大変印象深く覚えているのがオープニング曲です。

VIDEO

出だしが“好好爱我 ”(ハオハオアイウオ)=「うーんと愛して」という大胆な歌詞から始まるユーロビート調の曲。当時初めて接する中国語の歌だったので、とても印象的でした。

不求你的富贵,不求你的荣华,只愿你把我珍惜。 あなたの地位なんていらない、あなたの栄華もいらない、ただ私を大切にしてくれたらいいの。

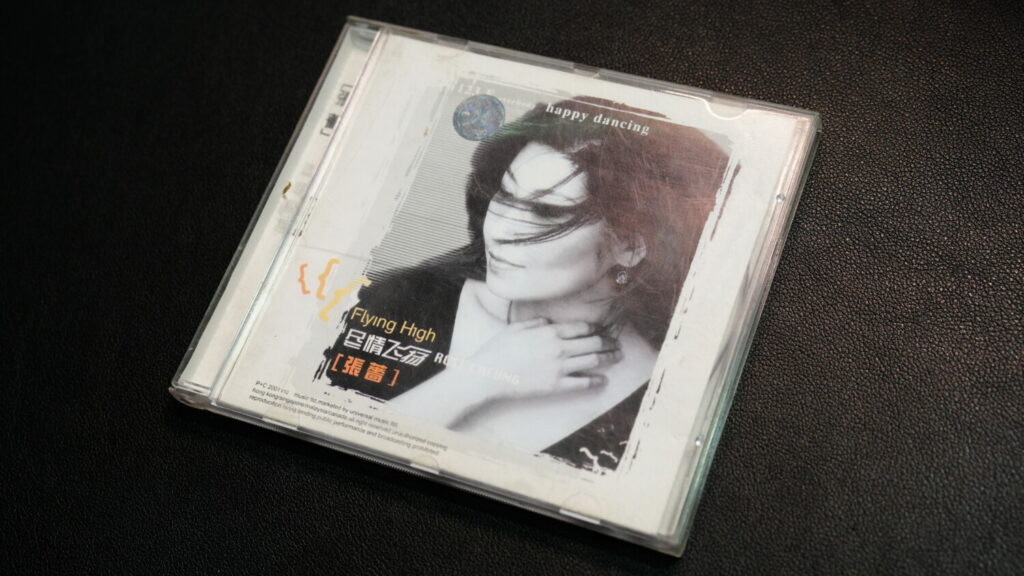

歌っているのは張薔という、80年代から90年代にかけてディスコミュージックで大ヒットした歌手です。なぜそんな時代の歌手の歌が2002年度になって採用されたのかと疑問に思っていましたが、2年前の2000年にアルバム《尽情飞扬 》を出してこれがヒットしていたようです。確かにこのアルバムの中には《好好爱我 》が収録されていました。

で、私は当時このアルバムが欲しかったんですよねえ。なのに日本だとどこにも売っていない。当時Amazonといった通販サイトはすでにありましたが、中国人歌手のアルバムを扱っていないんです。その後、中野ブロードウェイに中国や台湾のCDを扱っている店があると知って訪ねてみましたが、アルバムについて店主に聞くやいなや「ありません」とつっけんどんに言われたのを今も覚えています。ちなみに、このときが私の中野ブロードウェイ初訪問でした。

先日ふとそんなことを思い出し、中国の通販サイトでは今も張薔のアルバムを売っているのかしら……と検索したら、あるじゃないですか!張薔のアルバム《尽情飞扬 》。掲載された商品の写真や値段から見るに中古品のようですが、それでも構いません。思わず衝動買いしてしまいました。

正真正銘の張薔のアルバム《尽情飞扬 》です。おお、これこれ。私はこのアルバムが欲しくて東京中を走り回ったのです。今や動画投稿サイトに誰かがアップしてくれているので音楽自体は聴けますが、こうしてアルバムが手に入ると感慨深いものがあります。

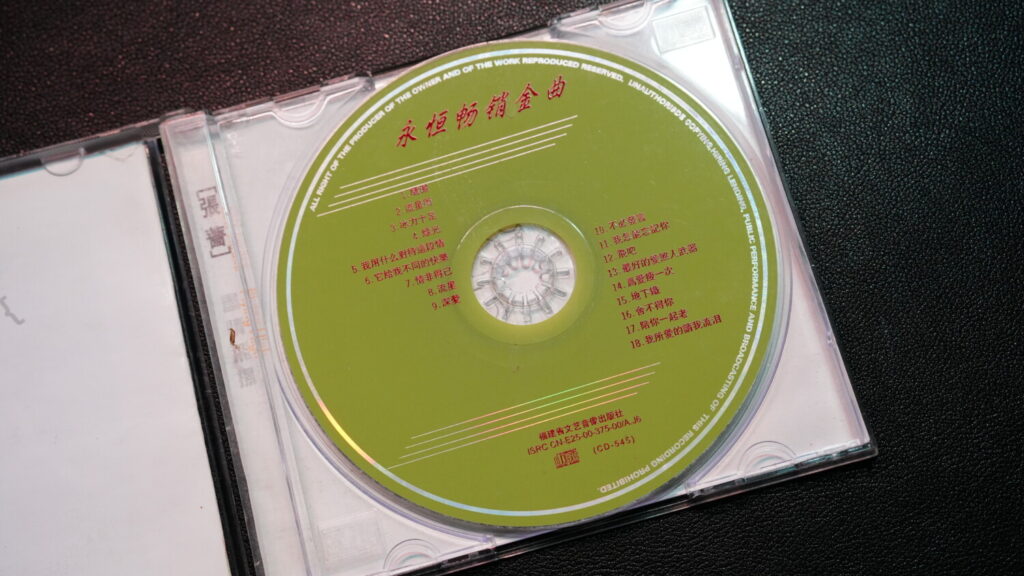

ところが……

ケースを開けてみると、中に入っているディスクには“永恒畅销金曲 ”(永遠のヒットソング集)。えええーー!!!張薔のアルバムでないどころか、1曲も張薔の歌が入っていません。

うわー、やられました。まあ中古ですから、この国ではこういうことも珍しくないのかもしれませんが。とりあえず、日を改めて購入先にクレームを入れたいと思います。とほほ。

最近のコメント