中国で日本以上に普及しているサービスと言えばいろいろあるが、ひとつがフードデリバリーだ。

日本ではコロナ禍を契機にウーバーイーツや出前館といったサービスが広く知られるようになったが、中国では10年近く前から普及し始め、今や日本以上に身近になっている。街なかを見渡しても、至るところで配達員が忙しそうに配達業務をこなしている。今や多くの人にとって「生活の一部」になっているのだ。

私も今日、北京に赴任してから初めてフードデリバリーを利用してみた。

驚く人もいるかもしれない。だって今や「フードデリバリを利用しない日はない」という人もいるくらいなのだ。まあ、便利なことは分かっているんだけど、指でポチッただけのものを人に持ってこさせることに何だか申し訳なさを感じてしまうというか、出前は「特別なとき」に頼むもので贅沢だと思っちゃうというか、私の性格によるところが大きいかな(^^;)。

ただ、ここ最近帰るのが遅くて毎日がコンビニ飯なのだ。今日も時計を見ると午後10時過ぎで、またコンビニかあと思うとさすがに寂しくなってしまった。そこで、こういうときこそのフードデリバリーサービスでは?と思い立ち、試してみることにした。

会社に残っているのは私一人だけだったので、少々のにおいは大丈夫だろう(笑)と、よく食べる“杨国富麻辣烫”(楊国福マーラータン)を頼んでみることにした。アプリで具材とスープを選び、受け取る場所を指定したらスマホ決済で注文完了。あっという間だ。

アプリの表記はウーバーイーツとほとんど同じ。地図上にバイクに乗った配達員のマークが表示され、GPS情報をもとに今どこを走っているかがリアルタイムに分かる。

私の場合、22時51分から23時06分の間に届くことになっていて“23:06未送达,可获赔¥2”(23時06分になっても届かない場合、2元=40円を賠償いたします)と書いてある。この賠償は誰が払うのだろう。アプリ会社?飲食店?それとも配達員だろうか?

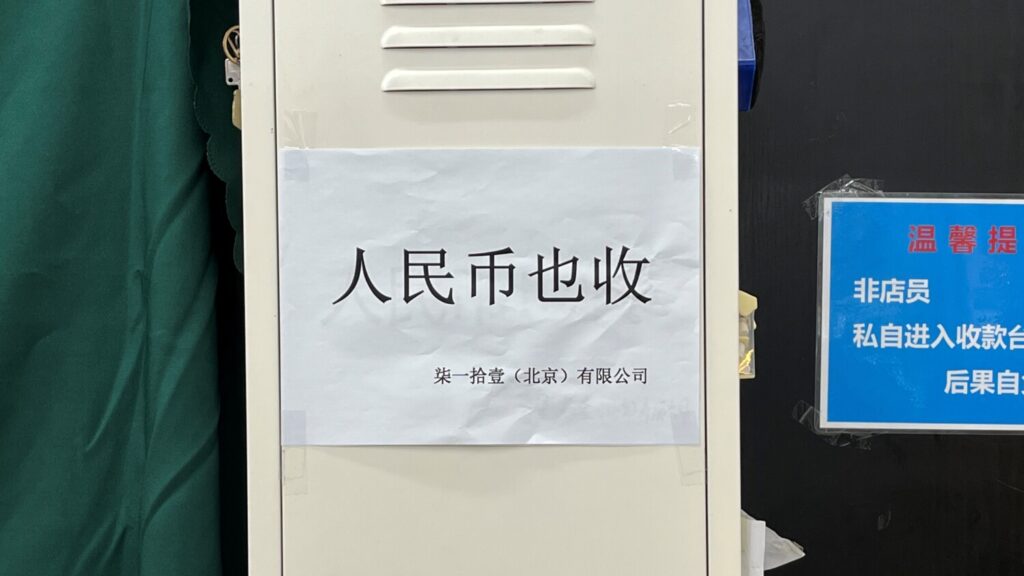

23時前に配達員から「着きましたよー」と電話。私のオフィスは外部の人が入ってこられないセキュリティーになっているため、入り口のゲートを受け渡し場所に指定していたのだ。いざ向かうと、真っ暗なゲートの向こう側に黄色いジャンパーを着た男性が立っていた。料金は注文時にスマホ決済しているので、柵越しに受け取るとそれで取引完了。やり取りは「どうもー」「はいー」だけ、あっという間だ。受け取った料理は立派な袋に入っていて、触った感じはまだ温かい。

容器はスープがこぼれないよう、ラップフィルムでぐるぐる巻きにしてあった。

いざ口にすると……できたてと思わせるほど熱々。当然だけど“麻辣烫”(マーラータン)だ。配達だけで20分はかかったはずなのに、すごいなあ。ちゃーんと私が注文した具材が入っていて、味も店で食べるのと変わらない。

これで40元(約800円)。日本の「楊国福マーラータン」で食べていたときは毎食1500円近くかかっていたので、それと比べたら半額近く安いことになる。うーん、日本のウーバーイーツで注文すれば、1人分でも1000円は超えるだろう。注文内容によってはもっと安くなるだろうし、そりゃあみんな使うよなあと思ってしまった。この低価格はどこにしわ寄せがいっているんだろう。配達員は地方から出てきた人が多いというが、彼らの低賃金だろうか。店舗側もフードデリバリーサービスのアプリに登録するには結構な手数料を支払わなければならないらしいが。

あと、過剰な包装は少々気になってしまった。

割り箸こそ木製だったが、大きな容器、そのふた、スプーン、すべてプラスチック製だ。店舗で食べれば全て発生しなかったはずで、世界最多の人口を有する中国でみんながみんなフードデリバリーを使えば、そのプラスチックごみの量は半端じゃないだろうなあ。

おいしいものを食べながらこんなことを考えてしまう自分も自分だ。ただ、中国に来てから「大量消費」という言葉を思い出すことが多いなあと思う。日本では「もったいない」という言葉が盛んに叫ばれるようになって久しいが、こうした点でも中国はかつての日本を見ている気にさせる。

最近のコメント