中国東北の旅、2日目。今日は引き続き長春市内を散策します。

まず向かったのは「新民大街」という大通りです。ここは満州国時代には「順天大街」と呼ばれ、政府機関の建ち並ぶ官公街として整備されました。まずは大通りの南端にタクシーを乗りつけ、北に向かって歩くことにしました。

これが旧満州国の交通部です。今は吉林大学の公共衛生学院として使われています。交通部は今の日本でいう国土交通省みたいな組織で、道路や鉄道といった交通面をはじめ、郵便や水道といった分野も担当していたようです。

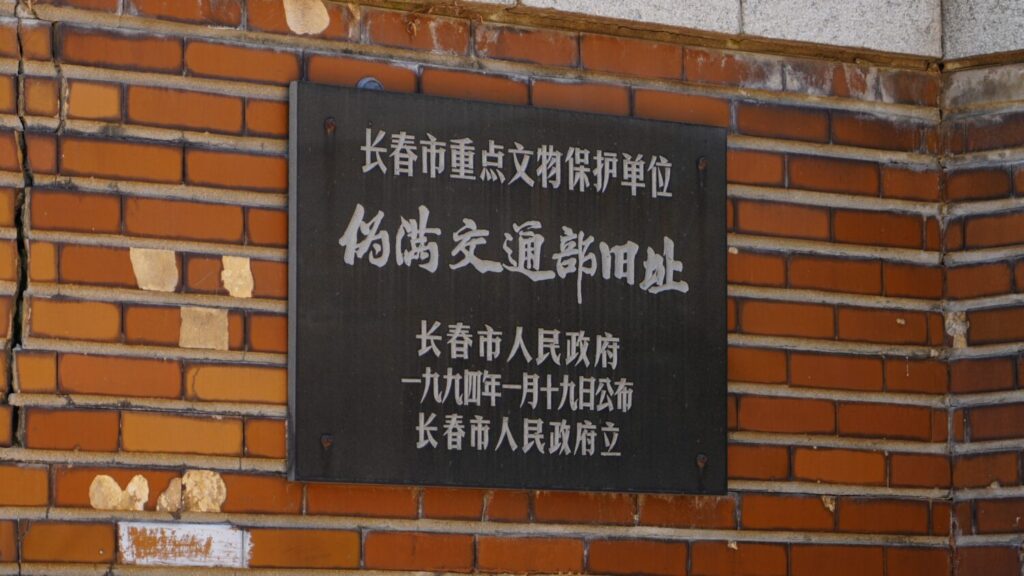

入口の門には“伪满交通部旧址”(偽満交通部旧址)というパネルがあります。

こちらは旧満州国の経済部として使われた建物です。現在は吉林大学中日聯誼病院として使われています。しかし何でしょう、中国は建物にデッカい文字を掲げるのが好きですね。かえって建築物の良さを損なってしまうような気がするんですけど……端的に言うとダサいというか(^^;)。

先ほどの旧経済部からクルッと後ろを向いて道路の対面にあるのが、旧満州国の司法部です。現在は吉林大学の医学部として使われています。日本風と中国風が入り混じって、差し詰め「和漢折衷」といった感じ。

まるで日本の国会議事堂のように見える建物、旧満州国の国務院です。現在は吉林大学の医学基礎楼として使われています。国務院は今の日本でいう内閣に相当しますが、当時の満州国では議会にあたる「立法院」が開院されなかったため、事実上、国政の最高機関だったそうです。体制としては国家元首である溥儀の直属の組織でしたが、実際の国務院には関東軍から送り込まれた日本人が要職を押さえていたため、溥儀であっても自由にできない組織だったとのこと。

しかしどの建物についても写真のようにオレンジの柵で覆われ、こちら旧国務院に至ってはショベルカーが放置されるなど、まあまあな状況です。一体どうしちゃったというのでしょう。

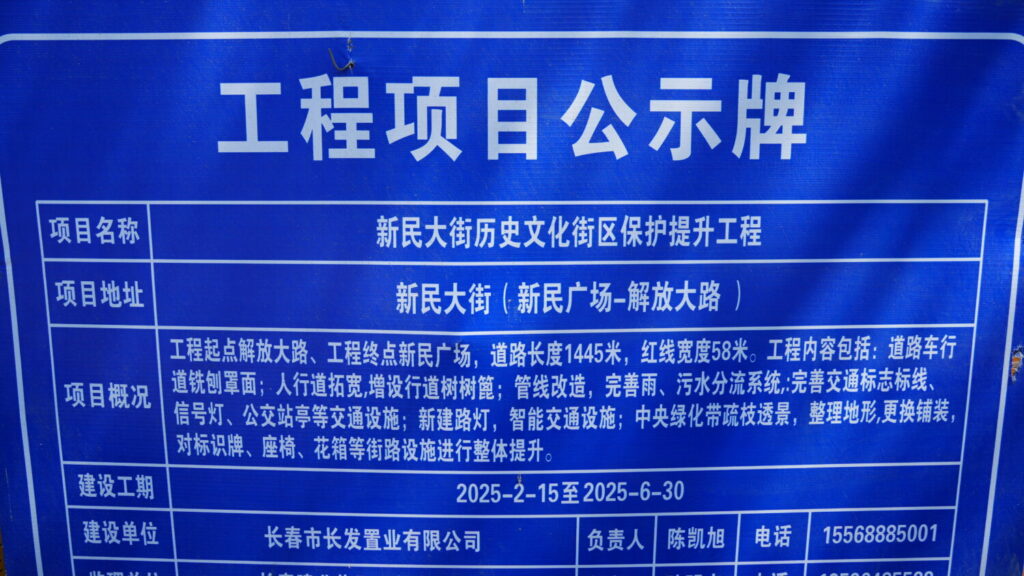

と思ったら、こんな工事の看板が立っていました。どうやら今年2月から6月にかけて、この古い建築物が残る新民大街一帯を整備する計画のようです。

こちらは旧満州国の治安部。現在は吉林大学第一医院として使われています。

治安部って何ぞや?と思っちゃうのですが、軍や警察といった治安部門を担当したようです。その後、警察業務が別部門に移り、治安部は軍事部と名前を変えたそうです。

新民大街の北端まで歩いてきました。白い緑と緑の屋根が鮮やかな建物、現在の吉林大学の地質博物館です。これこそ旧満州国皇帝、溥儀の宮殿となるはずの場所でした。太平洋戦争の勃発で地下のみ完成した段階で工事が中断しまい、今の建物は戦後に長春市政府が元の設計図に基づいて完成させたものだそうです。

ここからタクシーに乗車し、続いて「人民大街」に向かいました。この通りは旧満州国時代には「大同大街」と呼ばれる新京のメインストリートでした。すべての道がまっすぐ計画的に作られ、建物もよく考えて配置され、大同大街にならぶビルは東京の銀座通りと同じように軒の高さが揃っていたそうです。

まずは大同大街、もとい人民大街の南端にタクシーを乗り付けます。ここにあるのが旧満州国の中央銀行です。現在は中国人民銀行の長春支店として使われています。

いかにも日本風の建物、こちらは旧東本願寺新京分院です。当時、満州国に暮らす日本人は約200万人にも上ったので、精神的な安定のためにこうした宗教施設も必要だったわけですね。中国にも仏教は存在しますが、当時は「中国の仏教より日本の仏教のほうが優れている」という日本仏教優位論が存在し、この建物は日本仏教を布教させる目的も担っていたようです。

ちなみにこの建物は数年前に一時解体の危機に陥ったそうです。今から10年ほど前、とある再開発業者が突然ブルドーザーで建物の周囲で整地を始め、それを不審に思った近隣住民が当局に通報。というのも、この建物は市が文化財として保存していたからです。どうも再開発業者は許可なく工事をしようとしていたようで、市は中止命令を出します。このときの理由が「これは日本が中国大陸を侵略した証拠として、そのまま保存しなくてはならない」というものでした。

この旧東本願寺新京分院、私が訪れた際も建物周囲の道路は未舗装のままで、いわば「放置状態」といった感じでした。国や市がいくら文化財の保護に努めても、何かのはずみで破壊されてしまう可能性はあります。ましてや文化財に指定されていない民間の建物は今後どうなるか分かりません。

こちらは関東軍総司令部だった建物、今は中国共産党吉林省委員会が使っています。吉林省には「吉林省人民政府」という政府が存在しますが、中国共産党が全てを指導する中国では共産党の組織のほうが上。なので事実上、ここが吉林省トップの機関です。ここまで日本風の、それも悪名高い関東軍の指令部が今も吉林省トップの機関として使われ続けているとは、何だか不思議な気持ちです。

入口には緑の制服を着た武装警察が立っていて、インターネット情報だと写真を撮ろうとすると怒鳴られるとのこと*1。道路の対岸から撮影したら、何も言われませんでした。

恥ずかしながら、なぜ「関東軍」と言うのか知りませんでした。日本の関東地方とは全く関係ないんですね。日露戦争でロシアに勝利した日本が中国の東北部を手に入れた際、河北省にある「山海関」の東側を「関東」と呼びました。この関東は満州の地域と重なっていて、満州を守備する軍だから「関東軍」と言うのだそうです。

こちらは新京中央郵便局だった建物で、今は長春郵便局として使われています。

人民大街の北端まで来ました。長春駅があり、ここにはかつて新京駅がありました。この駅舎は1995年に完成した新しいものです。

その長春駅の向かいにあるのが、旧満鉄の新京支社です。かつて旧満鉄が管理する地域(鉄道附属地)においては最も高層の建物で、初めてエレベーターが設置されたのだそうです。

日本と中国の歴史を語る際、ここ東北部──旧満州をはじめとする不幸な歴史を抜きにはできません。けれど日本が建てた建築物が中国で今も現役で、大学や病院の建物として役立っているのを見ると、「新しい都市を築こう」と意欲を燃やして都市計画を行い、当時の建築技術の限りをつくして建物を設計した技術者や建設に携わった人々の心意気を感じるのも事実です。

私の歴史に対する理解はまだまだ浅いと言わざるを得ません。それだけに両国の歴史についてアレコレ言うことはできないと自戒しています。「日本のおかげで当時の満州は最先端のインフラを整備できた」なんて、歴史を正当化するつもりもありません。ただ、良いものを建てて後世に残そうとした人たちの思いまで否定するのはいかがなものかと思ってしまうのです。

歴史は為政者ばかりに焦点が当たりがちです。為政者がここ中国東北部に傀儡国家を建設し、事実上の植民地支配をした事実は変えられません。けれどそこに市井の人々の暮らしがあったのも事実です。今も残る当時の建築物は名のある人ばかりが創ったものではない。むしろ無名の人がしのぎを削ったから尊いのです。願わくは、これらの建築物が今後も保存されていきますように。

| *1 | 中国では吉林省に限らず、政府機関の建物を写真に撮ろうとすると叱られることが多いです。特に軍事施設なんて撮ろうものなら拘束されかねないので十分注意が必要です。 |

|---|

コメントを残す