小霞の実家から外を眺めると、あまり遠くないところに山が見えます。急峻な山で、山頂付近に東屋があります。とても印象的だったので、何と言う山か聞くと「石竹山」だと教えてくれました。山上には仏教や道教の寺院があり、信仰の対象として古くから親しまれてきたそうです。山の周辺は景勝地にも指定されていて、小霞の親戚が連れて行ってくれることになりました。

出発の直前、小霞のお母さんが「小霞は山に登れませんからね」と言いました。あ、そうそう、すっかり忘れていましたが、小霞はキリスト教徒なんでした。中学時代、小霞に連れられ四谷にある教会のミサに連れて行かれたなあ。別にお参りしなければ山に登るくらいいいんじゃないかと思ってしまいましたが、信心深いんですねえ。

石竹山は山の中腹までロープウェイで登ることができます。

小霞は約束通り麓まで。山上までは親戚の方と登ることにしました。石竹山は標高およそ500メートルだそうですが、ロープウェイに乗ったらあっという間に登ることができました。

山上に着き、いざ振り返ると絶景が広がっていました。

山のすぐ脇には「石竹湖」という大きな湖があります。近くにある「東張ダム」(“东张水库”)によってできたダム湖なんだそうです。ロープウェイに乗る前に電動バイクで湖のほとりを少し走りましたが、とても気持ちよかったです。

山上には「万福寺」という、とても有名な仏教の寺院があります。ただ暑くて暑くて……そこまでたどり着ける自信がなかったので、ロープウェイの降り場を出てすぐのところにある道教の寺院「石竹山道院」のほうに行ってみることにしました。

石竹山道院は847年に創建されました。日本では平安時代の頃ですね。

寺院に到着すると、まず目に入ったのは“坚持我国宗教中国化方向”(わが国の宗教を中国化していく方針を堅持しよう)というスローガン。宗教の教えを“中国化”させていきましょうという意味です。もっと分かりやすく言うと、中国共産党の方針と相反する宗教は認めませんということです。

こちらの寺院で有名なのが“祈梦洞”。日本の漢字で書くと「祈夢洞」で、その名の通り、夢を見て祈るための洞窟です。ここでは見た夢の吉凶を判断する祈夢信仰が盛んなんだそうです。この門をくぐると階段があって、洞窟の中を登っていくような構造になっていました。本物の洞窟なのかしらと岩肌を触ると、モルタル造形でした。

いざ階段を上りきると妖艶な色の光に包まれた空間が広がっていました。ここが「祈夢洞」です。周りを見渡すと、確かにゴザを敷いて寝ている人がたくさんいらっしゃいました。

夜をまたいで過ごすこともできるようで、洞内の看板には「布団は午後6時に貸し出し、翌日の午前5時に回収」なんて説明が書いてありました。シャワー室や洗濯所まであり、もしかしたら数日にわたって滞在する人もいるのかもしれませんね。

男女が一緒の寝床もあれば、男女別々の寝床もありました。こちらは男性専用の寝床です。

お参りにあたっては、とにかく小霞の親戚の方が詳しく教えてくれました。曰く「名前と住所、願い事は詳しければ詳しいほど良い」んだそう。30センチはありそうな線香をあげ、ひざまずいて何度も合掌します。私が「祈るときは日本語でもいい?それとも中国語?」と聞くと、親戚の方は「うーん、中国の神様だから中国語のほうが良いかもしれない」と笑っていました。道教って日本にいるとあまり親しむことがないので、とても新鮮な経験でした。

山を下りて、いざ小霞に「どこにいるの」と連絡したら「とっくに帰宅した」との返事。このマイペースな感じは中学時代のままです(^^;)。

小霞の実家近くの飲食店で昼食を取り、ほどなくお別れの時間となりました。小霞は結構あっさりしていて「車、呼んどいたから。あと5分で着く。乗れば空港まで連れて行ってくれるよ」とのこと。どうやら配車アプリ「滴滴」で車を呼んでくれたようです。20年ぶりの再会は、あと5分で別れを告げなければならなくなりました。かと言って、改めて伝える言葉も見つからず。小霞が「どう?楽しかった?」と聞くので、私も「そりゃあもう。おかげさまで」と返しました。

車が到着すると小霞は「じゃ!空港に着いたら連絡して」とそそくさに立ち去ろうとします。思わず「せめて握手くらい良いじゃないの」と言うと、そういうキャラじゃないとか何とかぶつぶつ言いながらも握手をしてくれました。こうして私が中国語を学び始めるきっかけになった友人──鍾小霞との20年越しの再会劇は幕を閉じました。

とは言え、空港に向かう道中、自分もずいぶんあっさりしていることに気付きました。友人と20年ぶりの再会を果たし、いつ次に会えるか全く分からないというのに。けれど寂しいとか悲しいとか、そういう気持ちが全くないのです。まあ、今はインターネットがあります。だってWeChatで繋がっていれば、世界中どこにいたって「お隣同士」なんです。

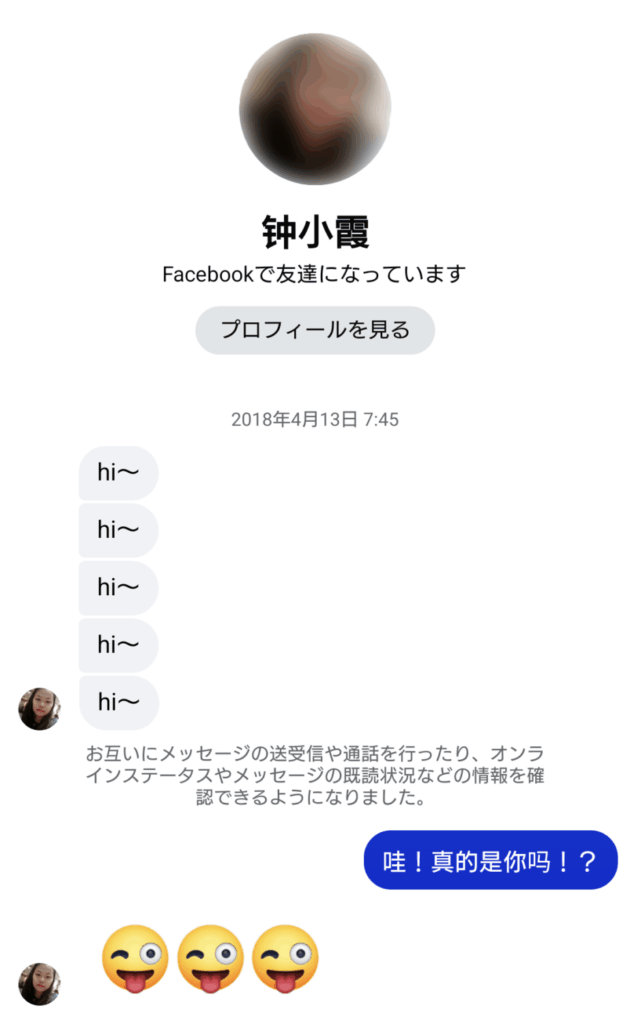

こういう通信技術の進歩をネガティブに捉える人もいます。対面の人間関係や社会の繋がりが弱まるとか、便利さや効率化の裏で人間らしい生活や社会の健全性が失われているとか。通信技術の進歩にそういう面があることは否定しません。一方、こうした技術のおかげで中国にいても日本の家族や友人といつでも連絡が取れます。それより何より技術のおかげで私と小霞は再び連絡を取り合うことができるようになったのです。

小霞と再会し、中国語で会話するという目標が叶いました。次の目標――今度は東京での再会です。そのときまでしっかり中国語を鍛え続けないといけないですね。

最近のコメント