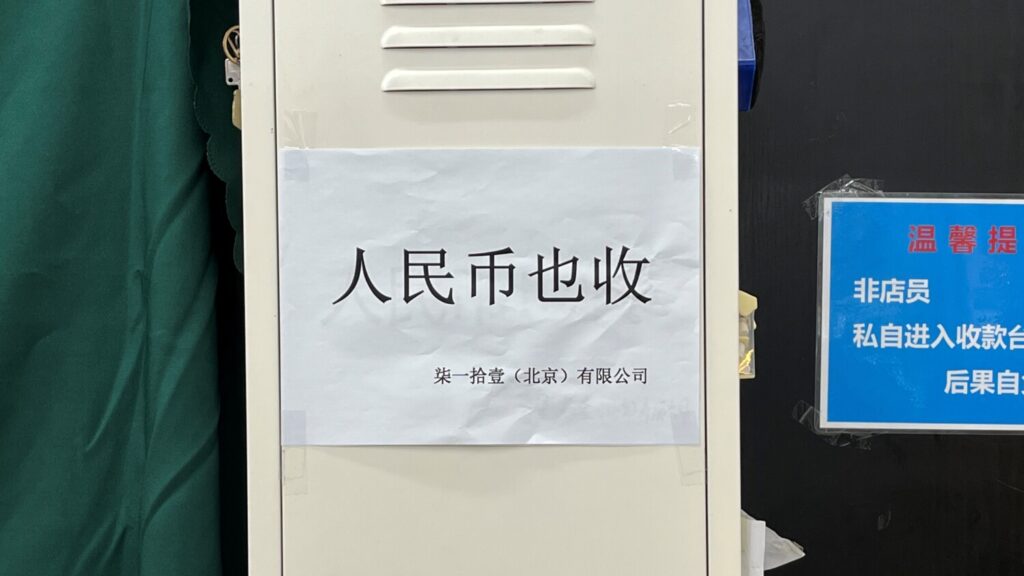

近所のセブンイレブンに行くと、レジ裏にこんな文字が。

書いてあったのは“人民币也收”(人民元も承ります)。

どういう意味だろう。何も知らないで見ると「普通は米ドルや日本円しか受け取らないけど、ここは人民元もOKだよ」という意味に取れてしまう。でも、それはおかしい。だって人民元はもともとこの国の通貨なはずだ。

まあ、私の想像では「現金でも支払えますよ」という意味なんじゃないかな。

とにかく中国は現金を「ほとんど」使わない国になっている。日本じゃ考えられないが、スマホ決済しか対応していないという店がそこらじゅうにあるのだ。現金が支払える店でも、おつりのストックがないから「無理です」と断られることもある。

日本ではいくらキャッシュレスが進んでも「最強なのは現金」*1であり、現金主義と言われる日本人にとっては不思議に見えるだろう。中国は現金がことごとく使い物にならず、民間企業が扱うスマホ決済のほうが信用されている*2のだ。

“人民币也收”(人民元も承ります)という表記を見て、ついにここまで……と思ってしまった。日本で例えるなら、国内のセブンイレブンに「日本円でも支払えます」という表記があるのと同じなのだから。

最近のコメント