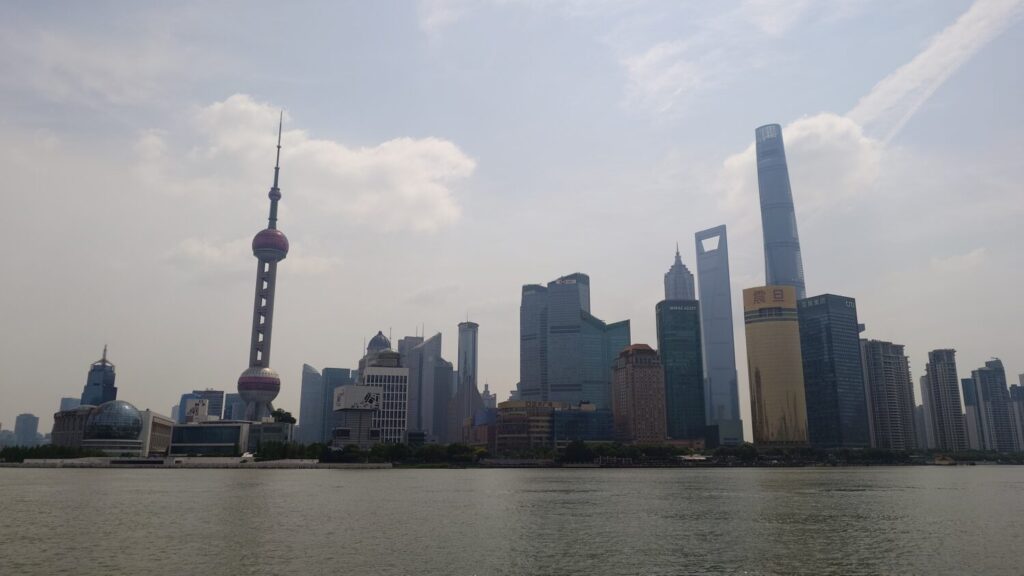

上海出張の最終日。今日は上海随一の観光地「外灘」(ワイタン)に行きました。観光ではなく、もちろん仕事です(^^)。

今日は少し霞がかっているかな、ぼやけているようです。

ここ外灘は英語名で「バンド」とも呼ばれますが、なぜそう言うのか知りませんでした。中国語のほうは何となく分かります。漢字の「灘」(滩)は岸のことを指すので、おそらく「外側の岸」とかそういう意味でしょう。調べたところ、上海では川の上流を「裏」、下流を「外」と言うそうです。なので外灘は外側の岸ではなく「川の下流側の岸」という意味で、これが固有名詞になったんですね。一方、英語名の「バンド」は埠頭、堤防を意味する”Bund”に由来するようです。

ちなみに最初にあげた写真は外灘ではなく「外灘から対岸を見た様子」です。あのビルやタワーが建ち並んでいる地域は「浦東新区」で、私たちが立っている側が外灘。写真のように19世紀後半から20世紀前半にかけて建てられた西洋建築が建ち並んでいて、レトロを売りにしたバーやレストランが多く入っています。

以前、東京で働いていた頃に上海に出張する機会があったのですが、その際に上海オフィスの先輩が外灘のバー、というかクラブ?に連れて行ってくれました。先輩が飲み物を注文しに行ってくれたのですが、戻ってくるとなぜか女性を連れているのです。どう見ても東南アジア系ですが、外国語訛りの中国語で「アタシは蘇州人」と言い張ります。年齢は私より10歳は上だったかなあ、正直おばさんです(失礼)。私の隣に居座って「疲れたからホテルに行きたい」なんて言い出すので、私が絶句していると先輩がケラケラ笑っていたなあ。外灘に来ると、そんなことを思い出します。

最近のコメント