大理出張2日目。今日は朝から頭が痛かったです……高山病でしょうか。

いつもならこうした頭痛も時間が経てば収まってくるのですが、今日は夕方を過ぎても続きました。ガンガンした痛みで、こんなのは久しぶりです。

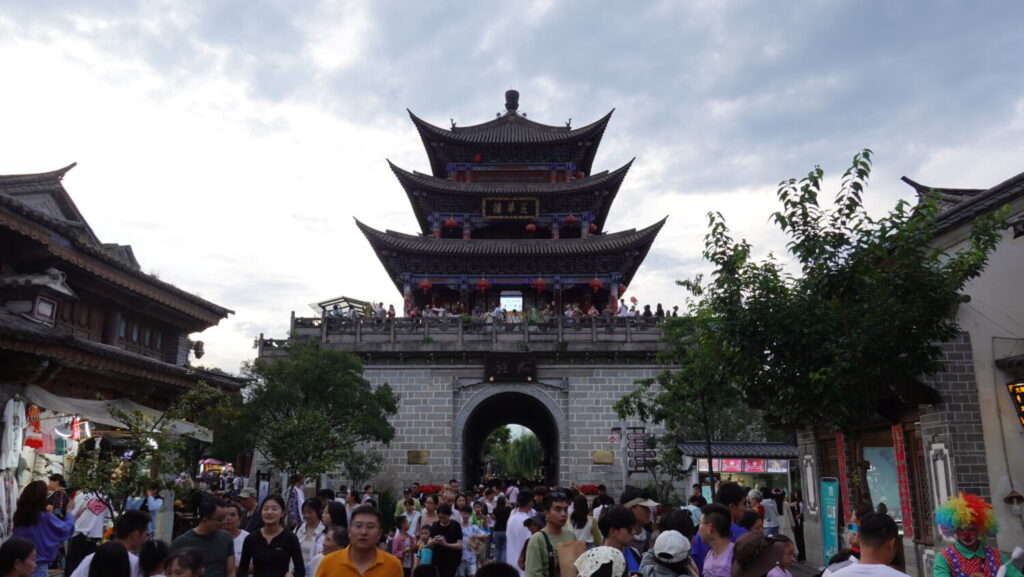

頭の痛みを堪えて日中に仕事をこなし、夕方に「大理古城」に来ました。

名前だけ見ると古い町並みが残っていそうですが、その実、今や立派な観光地です。土産物店や飲食店が建ち並び、すっかりテーマパーク化しているように感じます。こういうところを見ると大理が「観光業に依存している」というのがよく分かりますが、新型コロナウイルスの感染が拡大していた間はどうしていたんでしょうね。

ただ、そんな心配も過去の話でしょう。だってコロナ禍の明けた今はこんな感じ。大理はもともと中国屈指の観光地ですが、子どもたちが夏休みに入っていることもあって親子連れの姿が特に目立ちました。いやあ、この人の多さでは、頭痛が治るどころか余計に痛くなりそうです(^^;)。

大理出張、最後の夜にいただいたのは“石板烧”(石板焼)。その名の通り、石の板の上で肉や野菜を焼いて食べる料理です。石の上で食材を焼いて食べるのはどうやら地元の「ペー族」(白族)という少数民族の文化のようで、大理の至る所に店がありました。

肉や野菜があらかじめ決まっているセットを注文。あと雲南省といえばキノコも有名ですから、単品で注文しました。なんとマツタケが68元(約1400円)。とても日本ではいただけない値段です。

ワクワクしながら食材を焼き始めましたが……肝心な石が温まっておらず、全然焼けません。ジュージュー音を立てて焼けるようになるまで15分近くかかったでしょうか……お腹はぺこぺこなのに、これじゃあ生殺しです。薄い肉はあっという間に食べきり、あとは野菜で腹を満たすような感じでした。マツタケも香りを感じず?これは本当にマツタケだったのかしらん(笑)。

結局この店も観光客向けだったんでしょうか。ちょっと残念な夜でした。

最近のコメント