東日本大震災と、東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生から今日で12年。干支でいえば、丸々1周した計算になる。

12年前のあの日に何が起きたかはメディアが朝からずっと取り上げてくれているので、私は自分自身がどう過ごしていたかを振り返ってみたいと思う。

2011年3月11日、私は今と同じように中国・北京にいた。確か、金曜日だった。授業が午前中で終わる日で、地震発生の瞬間、私は留学生宿舎で過ごしていた。当時、私は毎週土曜日に日本語学校で日本語を教えるお手伝いをしていたため、確かその教材を作っていたのを覚えている。

教材作りをする手を止め、ツイッターを眺めているとNHKの公式アカウントが「緊急地震速報です」とつぶやいた*1。それが午後2時46分、北京時間午後1時46分だった。揺れが大きいことはすぐに分かった。フォロワーたちのツイートが続いたからだ。「やばい」「大きい」……けれど、私の記憶では、あのころ日本では地震が相次いでいたこともあり、大したことだとは思わなかった。そして私は昼食後だったこともあり、ウトウトして昼寝してしまった。

大変なことだと気付いたのは目を覚ましてから。ツイッターのタイムラインが大騒ぎしていたのだ。ふと「もしや」と思い、部屋のテレビを付けてみた。すると中国国営の中国中央テレビがNHKの放送波をそのまま流していた。それが、まさに津波が田畑をのみ込んでいくヘリコプターから撮影された映像だった。

私は恐ろしくなってルームメートのカナダ人を呼んだ。彼はテレビを見ると、絶句して「ツナミ?」とだけ発したのを覚えている。そう、英語でも津波は「ツナミ」なのだ。

東京にいる弟や友人の安否はツイッターで知ることができた。そして西日本在住とはいえ、両親のことが心配になって電話をした。電話に出た母親が「日本は大変なことになっているよ」と話したのが印象に残っている。

もう1人、連絡した人がいる。ランゲージパートナーだった中国人の学生だ。留学していた大学の日本語学科に通う女子学生で、日本語と中国語を教え合う仲だった。ちょうど地震の1週間前に日本留学をスタートさせたばかりだった。日本に行く前、彼女は「地震が起きたら怖いなあ」と話していたが、まさか到着早々こんな事態に巻き込まれるとは。メールをすると「私は大丈夫よ、ありがとう」とすぐに返事が来た。彼女の留学先は東京だったが、大阪にいる友人を訪ねて避難するらしかった。理由は福島第一原子力発電所の事故の影響を恐れて、だ。

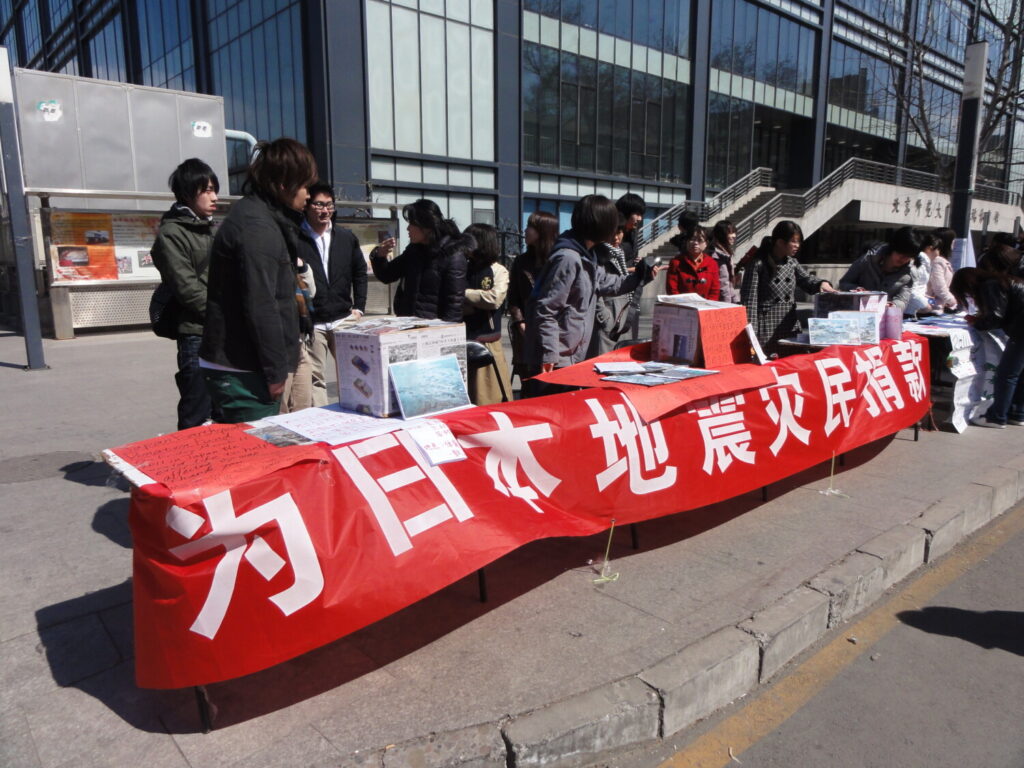

もうひとつよく覚えているのは、有志の日本人留学生で募金活動をしたことだ。日本だと募金箱に数十円を入れて……程度かも知れないが、意外と100元札*2をポイッと入れてくれる人もいて、ありがたいなあと思った。

実は原発事故をめぐっては中国でもひと騒動あった。塩の買い占め騒動が起きたのだ。確かヨウ素入りの塩は放射性物質の沈着を防ぐ効果があるとか、そんなウワサが出回り、スーパーからは塩が消え、在庫のある店舗には客が殺到する騒ぎになった。

しかし、そんな騒動も当時を日本で過ごした人たちの苦労を思えば何てことない。ツイッターを見ているだけでも、その苦労は伝わってきた。例えば計画停電。証明が間引きされたり、夜でも電気が付かなかったり。私は北京にいたので何一つ困ることはなかった。当時の日本の合言葉は「がんばろう日本、がんばろう東北」。このフレーズを聞く度に、私は母国が大変なことになっているのに、その苦労を分かち合えていないような、後ろめたい思いになった。

いざ、思い出してみると、12年間開けられることのなかった引き出しの記憶がたくさんよみがえってくる。私は私で外の世界から日本をどう見つめたか、せめてその思いを忘れないようにしよう。そして今日の午後2時46分には私も黙祷をしようと思う。

最近のコメント